뉴스센터

뉴스센터

| 제목 | “다양한 연구자를 하나로 묶어 더 큰 성과 만들어낼 것” | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 작성자 | 전체관리자 | 등록일 | 2025-04-15 | 조회 | 84 |

| 첨부 |

thumb.jpg

thumb.jpg

|

||||

“다양한 연구자를 하나로 묶어 더 큰 성과 만들어낼 것”

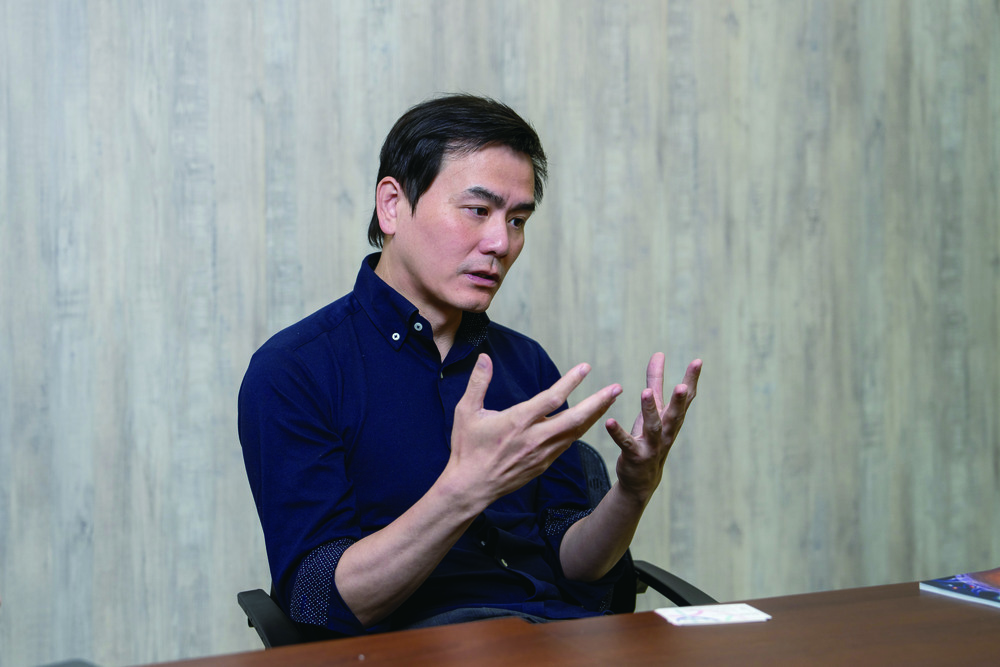

2024년 9월 IBS는 하콴 라우 일본 이화학연구소(이하 RIKEN) 팀리더를 뇌과학 이미징 연구단의 공동 연구단장으로 선임했다. 심리학과 신경과학을 아우르는 연구로 주목받은 연구자로, IBS에서 ‘인간이 세상을 경험하는 방식이 다른 동물과 다른 근본적인 이유를 찾겠다’는 목표를 세웠다. 선임 직후 수원 성균관대 N센터에서 라우 단장을 만나 뇌과학 이미징 연구단의 변화에 대해 들었다. Q1. 뇌과학 이미징 연구단은 2013년 설립된 11년이나 된 연구단입니다. 하콴 라우 단장께서 오시면서 무엇이 달라지게 될까요? A1. 뇌과학 이미징 연구단은 MRI 물리학자인 김성기 단장께서 이끄는 연구단입니다. 다른 IBS 연구단과 달리 뇌과학 이미징 연구단은 연구 방법을 개발하는 데 상당한 높은 비중을 뒀습니다. 김 단장께서 방법론을 주로 연구하는 분이셨으니까요. 이런 특징 때문에 그동안 연구단은 연구 주제를 정할 때 연구단장이 결정해서 이끌어가는 탑-다운(top-down) 방식을 덜 사용할 수 있었습니다. 주로 각 연구책임자(Principal Investigator, PI)가 제각기 다른 연구 주제를 가지고 연구하는 바텀-업(bottomup) 방식으로 연구를 진행해왔습니다. 다만 IBS는 연구단이 연구 주제를 일관성을 유지해야 하는 부분이 있어, 제가 연구단에서 이 부분을 보완할 수 있을 것 같습니다 Q2. 탑-다운 방식이나 바텀-업 방식은 연구 주제를 결정할 때 방향성이 완전히 반대인 의사결정 방식인데요. 갑자기 바꾼다면 혼란이 오진 않을까요? A2. 연구 주제를 결정할 때 탑-다운과 바텀-업 방식이 방향성이 다르기에 경쟁하는 관계라고 생각하지 않습니다. 두 가지 방식이 적절히 조화를 이뤄야 하죠. 우리 뇌에서도 탑-다운과 바텀-업 방식 모두를 조화롭게 사용해 문제를 처리하곤 합니다. 연구 주제와 관련된 의사 결정도 마찬가지죠. 두 접근 방식을 모두 활용해 잘 결합할 수 있을 것이라고 봅니다. 모든 PI가 각자 연구 주제를 탐구하는 동안 같은 장비를 사용하기 때문에 한 연구단이라는 기존 방침을 뛰어넘는 방식으로 연구단을 통합하는 것이 제 역할입니다. 함께 연구할 수 있는 주제를 만들고, 여러 PI가 더 나은 연구 성과를 낼 수 있도록 협력 관계를 만들 것입니다. IBS에 오기 전 미국과 일본에서도 각 PI가 자신만의 연구를 진행하면서 연구 자원을 공유하는 경우는 많았지만, 뇌과학 이미징 연구단처럼 모두가 협력할 수 있는 연구 주제를 찾고 연구하려 시도하는 경우는 드물었습니다. 연구단 구성원들은 기존 방식으로도 이미 훌륭한 성과를 내고 있습니다. 이들을 하나로 모은다면 더 멋진 성과를 낼 수 있다고 생각합니다. 제게 있어 매우 흥미로운 과제가 되겠죠. Q3. 연구단을 하나로 아우르려면 초반에는 상당한 어려움을 겪을 것 같은데요. 자신만의 노하우나 해결 방법이 있나요? A3. 저는 조금 독특한 경력을 갖고 있습니다. 공부를 철학으로 시작했어요. 인문학적인 배경을 갖고 시작했고, 컴퓨터 과학을 조금 알긴 했지만 깊이 있게 공부하지 않았습니다. 뇌과학(human neuroscience) 역시 짧은 기간 동안 배웠습니다. 이 때문에 과학을 연구하는 데 기술적 전문성이 부족하다는 열등감을 느꼈습니다. 하지만 어느 순간 이런 제 배경이 단점이지만 동시에 장점이라는 사실을 깨달았어요. 다른 전문가들에게 묻고 협력하는 데 익숙해졌습니다. 특정 분야에서 저보다 훨씬 뛰어난 학위과정생과 함께 일해야 하는 경우도 있어 단순히 지시하는 것으론 연구할 수 없었습니다. 협력을 해야 했죠. 저는 이 기술을 ‘소프트 기술’이라고 부릅니다. 과학 연구를 하는 데 직접적으로 필요한 기술은 아니지만 과학 연구 규모가 점점 커지면서 중요한 기술로 부각되고 있어요. 각기 다른 전문성을 가진 20명 규모 팀이 함께 일해야 하는 상황이라면 사회적 관계를 잘 유지하는 것은 물론 여러 관점에서 팀이 갖는 한계를 이해하고 조율하는 능력이 중요해졌습니다. 제가 그동안 가장 많이 활용해 온 능력이죠. Q4. 철학에서 과학으로 연구 영역을 바꾼다는 것은 방향이 완전히 달라진 것일 텐데, 생각을 완전히 바꾸게 된 계기가 있을까요? A4. 다들 궁금해하는 부분이긴 한데요. 사실 제 선택이기보다는 우연한 사건이 일어나 지금의 제가 있게 됐습니다. 학부를 홍콩에서 나왔는데, 영국으로 유학을 가고 싶었어요. 영국 옥스포드대 대학원 과정을 이수할 수 있도록 지원하는 로즈 장학금(Rhodes Scholarship)에 지원해 선발됐거든요. 문제는 이 장학금을 받을 수 있는 과정 중에 철학이 없었어요. 철학 공부를 포기하거나 장학금을 포기해야 했죠. 당시에는 홍콩을 떠나고 싶다는 마음이 더 커서 철학 대신 선택한 학문이 뇌과학(neuroscience) 이었답니다. 처음에는 지도교수나 동료들에게 ‘곧 그만두고 철학으로 돌아갈 것’이라고 말하곤 했어요. 앞서 이야기한 것처럼 다른 연구자와 협력하며 꾸준히 연구하다 보니 이제는 뇌과학에 더 집중하게 됐습니다. 지금의 저는 운에 의해서 시작된 것이나 마찬가지예요. 하지만 저뿐만 아니라 많은 사람이 중요한 결정을 할 때 의식적으로 내리기보단 어쩌다 보니 그렇게 된 경우도 많을 거예요. 운에 의한 시작이지만 지금은 제가 이 길에 남게 된 것에 매우 만족합니다. Q5. 철학으로 연구를 시작하신 것이 지금 연구하는 주제와 관련이 있을까요? A5. 철학을 공부하면서 인간의 감정이나 생각(의식, consciousness)이 다른 동물과 다르게 특별할 수 있는 방식에 대해 관심을 갖게 됐습니다. 특히 제가 집중하는 부분은 ‘주관적인 경험(subjective experiences)’ 그 자체입니다. 예를 들어 고통을 느낀다고 생각해봅시다. 고통은 단순한 ‘신호(signal)’만으로 표현하기 어렵습니다. 뇌에서 발생하는 신호 처리나 물리적 반응만으로는 설명할 수 없는 개인적인 감각과 느낌을 포함해야 고통을 제대로 설명할 수 있죠. 이 주제는 철학과 뇌과학이 교차하는 지점으로 인간 의식의 본질을 이해하려는 제 연구의 핵심입니다. 게다가 의식 과학(consciousness science)의 발전 과정을 보면 긴 역사에 비해 연구의 여러 측면이 때로는 지나치게 이론적이고 과학적 근거가 약한 상태에서 진행한 경우가 많았습니다. 의식 과학의 이런 약점을 보완하고 싶어 신경과학자가 된 것이기도 합니다. 구체적이고 실질적인 방향으로 연구를 진행하고, 과학적 데이터를 충분히 확보하기 전에는 과도하게 특정 의견을 주장하는 것을 피할 수 있도록요.

하콴 라우 연구단장이 2022년에 쓴 책이다. Q6. 주관적인 경험을 신뢰할 수 있는 자료로 만드는 과정은 쉽지 않을 것 같습니다. 연구는 어떤 방법으로 진행되나요? A6. 크게 두 가지 측면에서 접근하고 있습니다. 하나는 개인 차이이고 다른 측면은 개인 차이가 주관성과 어떻게 연결되는지 살피는 겁니다. 우선 정밀 뇌과학을 이용해 개인 차이에 대해 연구합니다. 전통적으로 뇌를 연구할 때는 수십 명 분 자료를 수집한 뒤 평균을 내 분석합니다. 2~3명의 자료로는 뇌의 특징을 대표할만한 검정력을 갖기 어렵기 때문이죠. 하지만 기술이 발달하면서 1명에게서 최대한 많은 자료를 수집해 다른 사람과 비교할 수 있게 됐습니다. 한 사람이 수십 번씩 스캐너에 들어가는 경우도 있죠. 이 방법으로 개인의 신경학적 특징을 이해하기 위한 자료가 만들어집니다. 주관성에 대해 알기 위해서는 전두엽을 연구합니다. 전두엽은 일반적으로 지능이나 언어처럼 인간을 똑똑하게 만드는 역할과 관련이 있다고 알려져 있습니다. 인간 뇌에서 가장 발달한 영역으로 설치류나 다른 동물에게서 거의 찾아보기 어렵습니다. 영장류만이 인간보다 덜 발달된 정도죠. 저는 전두엽이 인간이 주변을 인식(지각, perception)하고 세계를 느끼는 방식에 어떻게 기여하는지 찾으려 합니다. 마지막으로 개인 차이와 전두엽을 연결하고자 합니다. 최근 인간이 지각할 때 개인 차이가 전두엽에서 가장 크게 나타난다는 것을 발견했습니다. 예를 들어 색맹인 사람과 아닌 사람이 세상을 다르게 보는 이유는 시각 피질이 다르기 때문입니다. 이처럼 같은 것을 지각하더라도 서로 다르게 느끼는 이유가 전두엽에 있다는 거죠. 즉 개인 간의 전두엽 신경 회로 차이를 이해함으로써 개인 차이와 주관성을 이해하려 시도하고 있습니다. Q7. 다양한 연구자와 협력하려면 연구단 내 뿐만아니라 다른 연구단과도 협력할 일이 많을 것 같습니다. 현재 계획하고 있는 부분이 있을까요? A7. 물론입니다. 뇌과학 이미징 연구단에서는 이미 인간이나 영장류, 로봇을 활용한 연구를 활발하게 진행하고 있습니다. 다른 연구 분야에 대해서도 얼마든지 열려있죠. 뇌과학을 연구하는 다른 연구단들과 협력을 계획하고 있습니다. 시냅스 뇌질환 연구단과 함께 연구하기 위해 인력을 교류할 계획도 세우고 있습니다. 인지 및 사회성 연구단의 연구에도 관심이 많습니다. 우리 연구단에서는 fMRI를 이용해 혈중 산소 포화도를 측정하는 일이 많습니다. 뇌 기능을 이해하려면 혈중 산소 신호가 뉴런 생리학과 어떻게 연결되는지 이해해야 하거든요. 인지 및 사회성 연구단에서 연구하고 있는 별세포(astrocyte)가 이 관계를 설명할 때 중요한 역할을 할 것으로 예상하고 있습니다. 조만간 적극적으로 연락해보려고 합니다. 한국에 온 뒤 IBS뿐만 아니라 한국의 다른 기관에서도 뇌과학이 빠르게 성장하고 있다는 것을 체감하고 있습니다. 다양한 과학자와 상호작용하며 협력할 일을 기대하고 있습니다.

하콴 라우 연구단장은 다양한 과학자와 상호작용하며 협력할 많은 일을 기대한다고 설명했다. |

|||||

| 이전 |

|---|

- 콘텐츠담당자

- 홍보팀 : 고성연 042-878-9191

- 최종수정일 2023-11-28 14:20